カツオブシムシの幼虫がどこから発生するのか気になっている方は多いのではないでしょうか。この記事では「カツオブシムシの幼虫はどこから来るのか」、その発生源や繁殖のタイミング、そして効果的な対策方法について詳しく解説します。

カツオブシムシの種類や特徴、卵を産みつける場所、一匹いたらどう対応すべきかといったポイントも網羅。さらに、防虫剤の使い方や、市販されている駆除グッズの活用方法、カツオブシムシが発生しやすい時期(何月か)など、知っておくべき情報をわかりやすくまとめています。衣類や食品への被害を未然に防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。

- カツオブシムシの幼虫が発生する経路

- 卵を産みつける場所やタイミング

- 発生源を特定するためのチェック方法

- 効果的な駆除と防虫剤の使い方

カツオブシムシの幼虫はどこから侵入してくる?

- カツオブシムシの種類と特徴

- カツオブシムシの幼虫はどこから湧くのか

- 卵を産みつける場所とは?

- 一匹いたら駆除すべき理由

- 発生しやすいのは何月?

カツオブシムシの種類と特徴

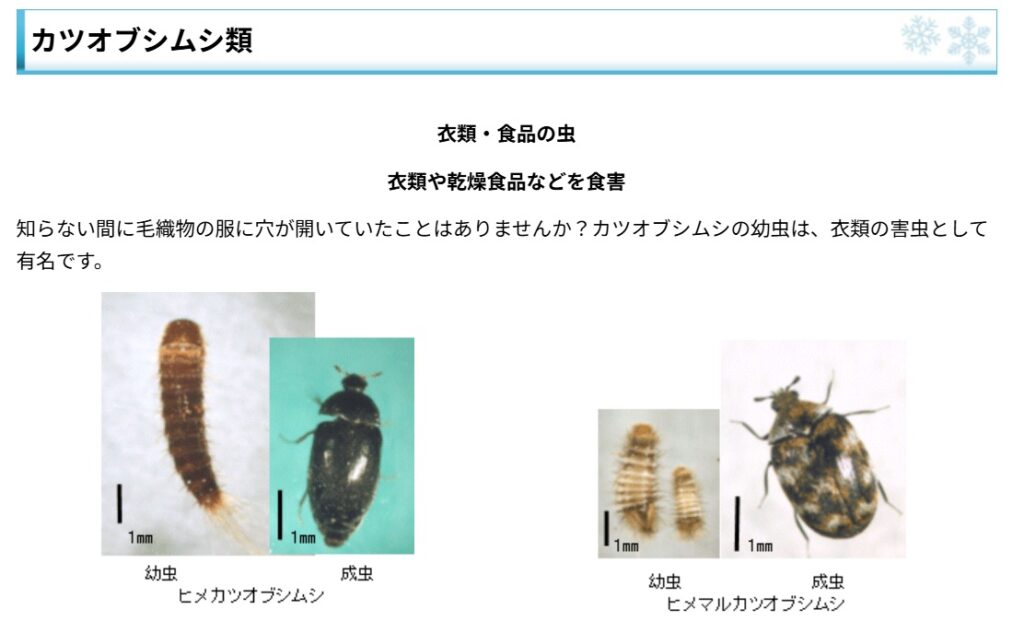

カツオブシムシは、衣類や食品を食害する害虫として知られ、数種類が存在します。中でもよく見られるのは「ヒメマルカツオブシムシ」「ヒメカツオブシムシ」です。それぞれに活動場所や見た目の違いがあるため、特徴を知っておくと早期発見につながります。

引用:札幌市「カツオブシムシ類」

| ヒメカツオブシムシ | ヒメマルカツオブシムシ | |||

| 幼虫の見た目 | ヒメマルに似るがやや小さめ | 茶褐色で毛が多くモサモサしている | ||

| 成虫の見た目 | 黒っぽく斑点が目立たない | 黒地に白い斑点、2〜3mm | ||

| 主な生息場所 | クローゼット、床、食品周辺 | 窓際、カーテン、明るい場所 | ||

| 食害の対象 | 衣類、食品、カーペットなど | 衣類、乾物、畳など | ||

このように、カツオブシムシは見た目や行動、生息場所に違いがありますが、いずれも幼虫が繊維製品や食品を食害する点では共通しています。発見が遅れると被害が広がりやすいため、種類ごとの特徴を知っておくことが予防と駆除の第一歩です。

カツオブシムシの幼虫はどこから湧くのか

多くの場合、成虫は春から夏にかけて活動が活発になります。成虫は飛ぶことが出来るため屋外から窓や玄関の隙間などを通って家の中に入り込みます。成虫は白色を好むため、白い服にくっついたり、白い外壁にくっついていつの間にか家の中に入り込んでいることもあります。

成虫は幼虫と違って花粉や花の蜜を食べるため特に害はありませんが、家の中に入り込んで卵を産みつけてしまうのです。

卵は非常に小さく、目視で確認するのが難しいため、気づかないまま孵化してしまうケースも珍しくありません。そして孵化後の幼虫の期間は約300日程。その期間に衣類や畳、カーペットや人間の食べかすや乾物などを食べて成長します。

室内で幼虫を見つけた場合、その発生源は近くにあると考えられます。まずはクローゼットや収納ケースの奥、家具の裏側など、暗くて風通しの悪い場所を重点的に調べてみてください。特に天然素材の衣類や長期間保管している布製品は注意が必要です。

カツオブシムシの幼虫は目立たない場所に隠れていることが多いため、定期的な清掃と防虫対策が効果的です。侵入経路を遮断するために網戸やドアの隙間対策も行いましょう。

卵を産みつける場所は?

カツオブシムシは、暗くて静かでエサとなる素材がある場所を選んで卵を産みつけます。具体的には、衣類の収納場所や家具の隙間、カーペットの裏などが代表的です。

まず衣類に関しては、ウールやシルクといった動物性繊維の服が優先的に狙われます。特に長期間着ていない服や、洗濯せずに収納されたままの衣類は、皮脂や汗などが虫のエサとなるため、卵を産みつけられるリスクが高まります。さらに、服の裏地や縫い目、ボタンまわりなど、目立たない部分に産みつけられることが多いのが特徴です。

次に、収納場所にも注意が必要です。クローゼットの奥や引き出しの隅など、暗くて風通しの悪い空間は、虫が繁殖しやすい環境です。中でも、ほこりが溜まりやすい場所や使っていない布団、古い毛布の中などは、卵を見逃しやすいので定期的な点検が必要です。

また、衣類以外にも、畳の隙間、ソファの下、カーテンの裏側など、人の目が届きにくい場所も要注意です。カツオブシムシのように飛来する虫の場合、窓際のカーテンやレースに卵を産みつけるケースもあります。

このように、虫は人が見落としがちな場所を選んで卵を産みます。対策としては、こまめな掃除と衣類の手入れ、防虫剤の設置が効果的です。特に季節の変わり目や衣替えの時期には、収納場所のチェックを忘れないようにしましょう。

一匹いたら駆除すべき理由

たとえ一匹でも服を食べる虫を見つけた場合、すぐに駆除する必要があります。なぜなら、その一匹がすでに卵を産みつけていたり、複数の虫が潜んでいるサインである可能性が高いからです。

こうした虫の多くは、幼虫の段階で繊維を食べる性質を持っており、成虫を見かけたということは、すでに幼虫がどこかで活動しているかもしれません。特にカツオブシムシは、暗くて静かな場所に卵を産み、そこから孵化した幼虫が衣類をかじって被害を広げていきます。

また、虫は非常に繁殖力が強く、短期間で数十〜数百匹に増えることもあります。放置してしまうと、クローゼットや引き出しの中で一気に被害が広がる恐れがあります。特に天然繊維の衣類や、しばらく着ていない服は格好の標的となるため注意が必要です。

このような背景から、たとえ見つけたのが一匹だけであっても、油断せずにすぐ対処することが重要です。見つけた場所だけでなく、周辺の衣類や収納スペース全体を確認し、必要に応じて洗濯や掃除、防虫剤の設置を行いましょう。

一匹の発見は、被害の入り口に過ぎません。早めの対応が、虫食い被害の拡大を防ぐカギとなります。

発生しやすいのは何月?

カツオブシムシが特に発生しやすいのは、春から初夏にかけての時期、具体的には「4月〜6月ごろ」です。この期間は、気温の上昇とともに成虫が活動を開始し、繁殖や産卵が盛んになります。

多くのカツオブシムシは15〜20℃前後の温暖な気候を好み、日当たりのよい窓際やカーテンの裏などに飛来して、薄暗い場所に卵を産みつけます。室内に侵入してきた成虫が衣類やじゅうたん、畳の隙間などに産卵し、やがて幼虫が孵化して被害を与えるというサイクルです。

また、秋口にも一部のカツオブシムシが再び活動することがありますが、春のピークほどではありません。それでも室温が安定している住宅環境では、年間を通じて発生するケースもあるため、特定の時期だけでなく年間を通した管理が効果的です。

衣替えやクローゼットの整理を行う春先には、特に警戒を強め、事前に防虫剤を入れるなどの対策をしておくと安心です。

どこから来た?カツオブシムシの幼虫の潜伏場所

- 家の中で潜伏しやすい場所

- カツオブシムシに効く市販グッズの駆除効果

- 防虫剤のおすすめと使い方

- 防虫剤が効かない場合の対策

- 繁殖を防ぐ日常の予防策

家の中で潜伏しやすい場所

クローゼットやタンスの奥

カツオブシムシは、長期間着ていない衣類が詰め込まれたクローゼットやタンスの奥に潜みやすいです。特にウール、シルク、カシミヤといった天然素材の服はエサとなりやすく、幼虫が育ちやすい環境が整っています。

カーテンや畳、ラグの裏側

日当たりの良い窓際にかかるカーテンや、畳の隙間、ラグの裏も要注意です。成虫は外から飛来することもあり、そのまま卵を産みつけて繁殖が進む可能性があります。特に畳の目地はフンや卵が溜まりやすいため、丁寧な掃除が必要です。

家具の隙間や押し入れの中

風通しが悪く、暗い場所はカツオブシムシにとって格好の潜伏スポットです。家具の裏や押し入れの中など、日頃掃除の手が届きにくい場所では、ホコリや髪の毛などをエサに繁殖していることがあります。

布製の小物やぬいぐるみ類

布団カバー、クッション、ぬいぐるみといった布製品も見落とされがちな潜伏先です。特に動物性繊維を含む素材やホコリの付きやすいものは、幼虫のエサとなる可能性があります。

古本や紙類の間

本棚の奥や古紙の束なども潜伏場所になります。紙の繊維やホコリがたまることで、虫が潜む隙間ができ、知らぬ間に繁殖が進んでいることがあります。こまめな整理整頓と清掃が重要です。

市販グッズの駆除効果

カツオブシムシの駆除には、市販されているさまざまな駆除グッズが有効です。ポイントは、虫の種類や発生状況に合った製品を選び、正しい方法で使うことです。

燻煙タイプ(バルサンなど)の効果

室内全体に煙や蒸気を拡散させるバルサンタイプは、成虫・幼虫に一度にアプローチできます。特にクローゼットや押し入れの奥など、手の届きにくい場所にも薬剤が行き渡るため、広範囲に虫が潜伏している場合に効果的です。ただし、使用前には食品やペットなどを避難させる必要があり、準備と片付けに手間がかかります。

スプレータイプの即効性

駆除スプレーは、虫を直接見つけた際に素早く対処できるのがメリットです。殺虫成分が含まれているため、成虫や目に見える幼虫に対して即効性があります。ただし、持続性が乏しく、見えない卵や奥に潜む幼虫には効果が届かないことがあります。防虫剤との併用が推奨されます。

防虫剤の予防効果

吊り下げ式や引き出し用の防虫剤は、虫の侵入を防ぐ予防策として長期間活躍します。カツオブシムシ対応と明記された商品を選び、クローゼットの上部に設置するのが基本です。定期的に取り替えることで、効果を持続させることができます。

粘着トラップや誘引剤

虫の動きを把握したい場合は、誘引タイプの粘着トラップも便利です。フェロモンなどで成虫を引き寄せ、発生源や繁殖状況の目安にできます。ただし、すべての虫を捕まえるものではないため、あくまで補助的な用途と考えましょう。

このように、市販グッズはそれぞれ用途と得意分野が異なります。虫の成長段階や発生状況に合わせて、複数のアイテムを組み合わせることで、より高い駆除効果が期待できます。

防虫剤のおすすめと使い方

服を虫から守るためには、防虫剤の選び方と正しい使い方が非常に重要です。適した防虫剤を適切な方法で使用すれば、虫食いの予防効果を高めることができます。

防虫剤の種類と特徴

市販されている防虫剤には、大きく分けて「吊り下げタイプ」「引き出し用シートタイプ」「置き型タイプ」などがあります。クローゼットで使う場合は吊り下げ式が便利で、衣装ケースやタンス内にはシートタイプが適しています。使用場所に応じて形状を選ぶことで、効果がより発揮されやすくなります。

成分の違いを理解する

防虫剤の有効成分は主にピレスロイド系とパラジクロルベンゼン系の2種類があります。ピレスロイド系は無臭で衣類に優しく、子どもやペットがいる家庭でも使いやすいのが特徴です。一方、パラジクロルベンゼン系は強い殺虫効果があり、高級素材の衣類にも適していますが、匂いが残ることもあります。

設置場所と使い方のポイント

防虫成分は空気より重いため、防虫剤はクローゼットの上部に吊るすのが基本です。引き出しに使う場合は、衣類の一番上に置きます。密閉された空間の中で効果を発揮するため、クローゼットの扉はしっかり閉めておきましょう。

効果の持続期間と交換時期

防虫剤は永久に効果があるわけではありません。製品ごとに持続期間が異なり、一般的には3~6ヶ月程度で交換が必要です。使用開始日を記録しておくと、交換のタイミングを逃さずに済みます。

防虫剤と他の対策の併用

防虫剤はあくまで予防を目的としたアイテムです。虫がすでに発生している場合は、駆除スプレーやバルサンなどと併用して対策を行うのが理想的です。衣類を収納する前に洗濯やクリーニングを行い、清潔な状態で防虫剤を使用することで効果が最大化されます。

このように、防虫剤の正しい選び方と使い方を理解することで、衣類を長くきれいに保つことが可能になります。衣替えや収納の際には、必ず防虫対策を取り入れる習慣をつけましょう。

使い方間違ってない?防虫剤が効かない場合の対策

防虫剤を使っていても虫食いの被害が出ることがあります。これは使用方法の誤りや、そもそも防虫剤の効果が十分に発揮されていない可能性があるためです。ここでは、防虫剤が効かないと感じたときに取るべき対策を紹介します。

使用環境を見直す

防虫剤は密閉空間で効果を発揮します。クローゼットの扉が開けっぱなしだったり、衣装ケースが完全に閉じられていなかったりすると、防虫成分が空気中に逃げてしまいます。まずは収納環境を見直し、防虫剤の効果が十分に行き渡る状態を整えましょう。

設置場所と数量の確認

防虫剤は正しい場所に設置しないと効果が下がります。クローゼットでは衣類の上部に、引き出しでは衣類の上に置くのが基本です。また、収納量に対して防虫剤の数が少ない場合も効果が薄れます。製品に記載されている使用目安を確認し、適切な量を使うようにしましょう。

防虫剤の種類を変更する

同じ成分を長く使い続けていると、虫がその成分に慣れてしまうケースもあります。ピレスロイド系からパラジクロルベンゼン系など、成分の異なる防虫剤に切り替えることで、新たな効果が期待できます。特に頑固な被害が出ている場合は、強力なタイプへの変更を検討してみてください。

すでに虫がいる場合は駆除を優先

防虫剤は予防目的で使うものです。すでにカツオブシムシやイガが衣類に潜んでいる場合、防虫剤だけでは対処できません。このような場合は、駆除スプレーやバルサンを使用して虫を一掃することが優先されます。その後、防虫剤を使って再発防止を図りましょう。

収納前の衣類の状態をチェック

収納する前に洗濯やクリーニングをしていないと、衣類に虫の卵や汚れが残ったままになってしまいます。これが防虫剤の効果を妨げる要因にもなります。特にウールやシルクなど天然素材の服は、着用後に必ず洗ってから収納することが重要です。

防虫剤が効かないと感じたときは、使い方の見直しと駆除の併用が鍵となります。すぐに諦めず、総合的な対策で虫の被害を防ぎましょう。

繁殖を防ぐ日常の予防策

服を食べる虫の繁殖を防ぐためには、特別な対策よりも日常的なちょっとした心がけが効果を発揮します。ここでは、家庭で手軽に実践できる予防習慣を紹介します。

洗濯やクリーニングを習慣にする

着用後の衣類には、汗や皮脂、食べ物のカスなどが付着しており、虫にとっては格好のエサになります。とくにウールやシルクなど天然繊維の服は、毎回洗濯またはクリーニングしてから収納するようにしましょう。これだけで虫の誘因を大きく減らせます。

クローゼットの通気と清掃をこまめに

風通しの悪い収納空間は虫にとって快適な環境です。週に一度は扉を開けて換気し、季節ごとに収納スペースの掃除を行いましょう。掃除機でホコリや髪の毛を吸い取り、アルコールスプレーなどで棚や壁面も拭くとより効果的です。

防虫剤を正しく設置する

防虫剤は種類や設置方法によって効果に差が出ます。衣類の上部に置くこと、収納スペースの大きさに合った量を使用すること、そして定期的に交換することがポイントです。成分が空気より重いため、上から下に広がる特性を考慮して設置しましょう。

衣類のチェックを習慣化する

クローゼットの奥や着用頻度の低い服こそ、虫に狙われがちです。数ヶ月に一度は全ての服を取り出して虫食いの有無をチェックしましょう。このとき、小さな穴や白いフン、繭のような痕跡がないかも確認すると発見が早くなります。

衣装ケースは密閉タイプを使う

収納する衣類が多い場合は、密閉性の高い衣装ケースやジッパー付きの収納袋を活用しましょう。虫の侵入を防げるだけでなく、防虫剤の効果も高まりやすくなります。とくに季節の変わり目に長期保管する服には有効です。

こうした日常の予防策を取り入れることで、服を食べる虫の繁殖リスクを大幅に減らすことができます。手間に感じるかもしれませんが、こまめな習慣が衣類を長くきれいに保つための第一歩です。

「カツオブシムシの幼虫、どこから発生する?」を理解する総まとめ

- カツオブシムシは衣類や食品を食害する害虫である

- 幼虫は成虫が産んだ卵から孵化して発生する

- 成虫は春から夏にかけて活動が活発になる

- 成虫は白い服や外壁にとまりやすく室内へ侵入する

- 卵は衣類や家具の隙間などに目立たず産みつけられる

- ウールやシルクなど動物性繊維の衣類が狙われやすい

- 長期間未使用や未洗濯の衣類は特にリスクが高い

- 暗くて風通しの悪い収納場所が卵の温床となる

- カーテン裏や畳、家具の隙間も潜伏ポイントになりやすい

- 一匹でも見つけたらすぐに駆除すべきである

- 幼虫の発生ピークは4月から6月頃である

- 粘着トラップは発生状況を把握するのに役立つ

- バルサンや駆除スプレーは即効性が高い対策となる

- 防虫剤は予防に有効だが設置場所と量に注意が必要

- 定期的な掃除と衣類チェックが繁殖予防の基本となる