【カイガラムシ駆除】重曹の効果と使い方

- カイガラムシはどこから侵入するのか

- カイガラムシの卵画像と発見のコツ

- 幼虫が一番駆除しやすい理由

- カイガラムシ幼虫の画像で見分ける

- カイガラムシを放置するとどうなるか

カイガラムシはどこから侵入するのか

引用:大阪市立自然史博物館友の会

カイガラムシは外から勝手に飛んでくるのではなく、「人や風に運ばれて」庭や室内の植物に侵入します。

まず一番多いのが、人の衣類や靴に付着して家の中に持ち込まれるケースです。ガーデニングや散歩の際に知らないうちに服にくっつき、そのまま観葉植物に移動して繁殖してしまいます。

また屋外では、風に乗って運ばれてくるパターンも少なくありません。特に春から夏にかけて幼虫がふわふわと空中を漂い、ベランダや庭先の植物に付着します。

他にも、購入した植物に最初からカイガラムシの卵や幼虫が付いていたということもよくあります。お店では気づかなくても、自宅に持ち帰ったあとに発生する原因になるので注意が必要です。

このようにカイガラムシは意外な経路で侵入するため、完全に防ぐのは難しい害虫です。そのため日頃から葉の裏をチェックしたり、屋外作業後は服をはたくなど、日常の小さな対策が大切です。

カイガラムシの卵画像と発見のコツ

カイガラムシの卵は非常に小さく、見つけにくいのが特徴です。卵の見た目は種類によって異なりますが、多くの場合、白や黄白色で、0.5mm以下の楕円形をしています。クモの卵のような見た目と感じる人も多く、葉や枝の隙間に密集して産みつけられることが一般的です。

コナカイガラムシやワタフキカイガラムシのように綿状の分泌物(卵嚢)の中に卵を隠す場合もあります。そのため、単に卵だけを探すのではなく、「白いフワフワした物体」を目印にする方が見つけやすくなります。画像では、この綿状のかたまりの中に無数の小さな卵が並んでいる様子を見ることができます。

発見のコツとしては、まず植物の葉裏や枝の分かれ目、茎の根元などの「風通しが悪い場所」を重点的に確認しましょう。特に鉢植えの場合、鉢と土のすき間などの陰になった部分にも注意が必要です。光を当てながらルーペで観察すると、細部まで確認できます。

そしてもう一つは、時期を意識することです。多くのカイガラムシは春から初夏にかけて産卵するため、そのタイミングでこまめにチェックするのが効果的です。

カイガラムシの卵を早い段階で見つけて対処することで、繁殖を抑え、植物への被害を最小限に抑えることができます。画像で特徴をつかみ、見落とさないよう心がけましょう。

しかし他にも体内で育てて産卵するとすぐに孵化する種類や、体の下に隠すように産卵する種類もあるため、やはり卵を見つけることは困難です。一番見つけやすく駆除しやすいのは幼虫の段階なので、次に幼虫の見つけ方をご説明します。

幼虫が一番駆除しやすい理由

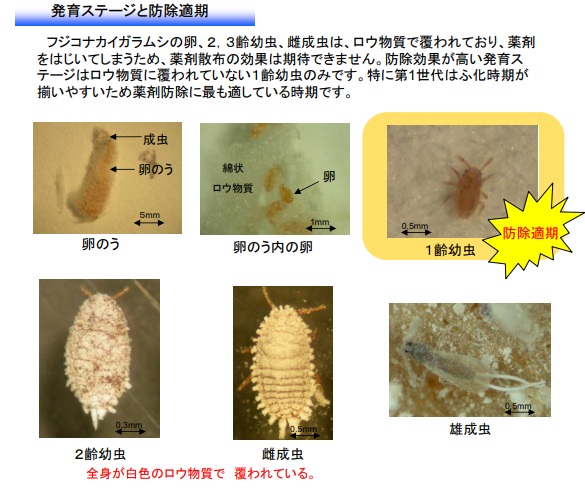

引用:愛媛県庁 かんきつにおけるカイガラムシ類の防除適期

カイガラムシの駆除を考える際、最も効果的なタイミングは「幼虫の段階」とされています。その理由は、幼虫期特有の性質が、薬剤や自家製スプレーの効果を最大限に引き出しやすいためです。

まず、幼虫の体は成虫に比べて非常に柔らかく、防御力が低いという特徴があります。成虫になるとロウ状物質や殻に覆われ、薬剤が弾かれやすくなりますが、幼虫のうちはそのようなバリアが未発達です。このため、スプレーやアルコール、重曹などの成分が直接体表に作用しやすく、駆除効果が高くなります。

引用:愛知県 知ってとくとくフジコナカイガラムシの生態と防除

また、幼虫は孵化後しばらくの間、活発に動き回り、植物全体に広がる傾向があります。これは一見すると厄介に思えますが、逆に言えば薬剤が行き届きやすい状態とも言えます。特に葉の裏や茎の隙間などに入り込む前に処理できれば、一度の散布で多くの個体を駆除できる可能性があります。

さらに、繁殖のリスクを考えても、幼虫の段階で対策することが重要です。カイガラムシの雌は一度に数十個以上の卵を産むため、成虫になる前に幼虫を駆除できれば、被害の拡大を大きく防ぐことができます。繁殖を抑えるという意味でも、幼虫の駆除は最優先で行うべきです。

このように考えると、カイガラムシ対策は「見つけたときにすぐ行動」が鉄則であり、中でも幼虫の段階を逃さないことが駆除成功の鍵と言えるでしょう。

カイガラムシ幼虫の画像で見分ける

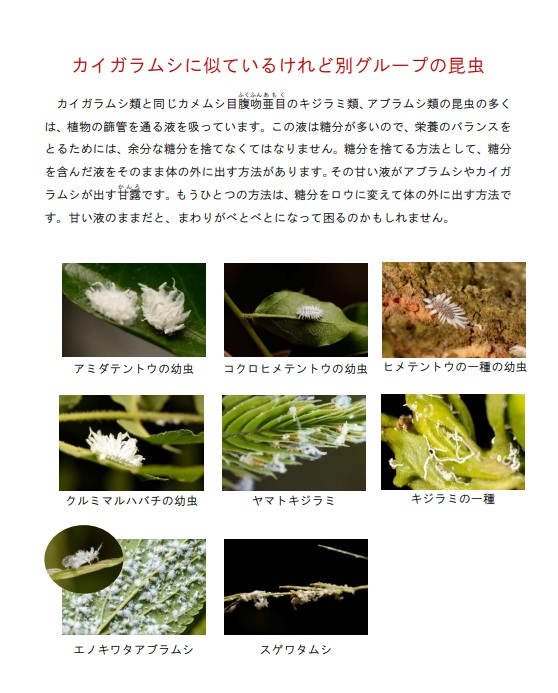

カイガラムシの幼虫を正確に見分けるには、画像で形や色の特徴を知っておくことが大切です。なぜなら、成虫とは見た目がまったく異なるからです。

引用:大阪市立自然史博物館友の会

カイガラムシの幼虫は、体長1mm前後と非常に小さく、楕円形の体に脚があり、葉の裏などを動き回るのが特徴です。色は白や黄色っぽいものが多く、ワタのような物質をまとっている種類もいます。見た目がダニやカビのように見えることもあるため、虫と気づかない人も少なくありません。

画像で見比べる際は、以下のポイントに注目しましょう。まず、動いているかどうか。幼虫期は自力で移動できるため、静止している成虫とは違います。そして、葉の裏や茎の根元に集まっていることが多いため、その部分を重点的に確認してください。

また、インターネットや専門書に掲載されている高画質な画像を見ることで、他の害虫との違いも分かりやすくなります。特にアブラムシやハダニと見た目が似ているため、画像で比較する習慣を持つことは、初期発見にもつながります。

引用:大阪市立自然史博物館友の会

カイガラムシを幼虫のうちに発見できれば、駆除も比較的簡単になります。小さいうちに見つけて早めに対処することが、植物を守る第一歩です。

カイガラムシを放置するとどうなるか

カイガラムシを放置すると、植物全体に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。見た目の被害が少ないからと油断していると、気づかないうちに状況が悪化してしまうこともあります。

まず、カイガラムシは植物の汁を吸い続ける害虫です。そのため、数が増えるほど植物の栄養が奪われ、葉が黄ばんだり、成長が遅れたりするなどの症状が現れます。特に若い芽や新葉は影響を受けやすく、最終的には枯れてしまうこともあります。

さらに問題なのが、「排泄物(甘露)」による二次被害です。この甘露は葉の表面に残りやすく、ベタついた部分にカビが発生することで「すす病」が起こります。すす病になると葉が黒く変色し、光合成が妨げられて植物の健康がさらに損なわれます。

また、カイガラムシは一度定着すると繁殖力が強く、短期間で大量に増える特徴があります。特に室内や温暖な環境では活動が鈍ることも少なく、一年中被害が続くこともあります。放置期間が長くなるほど駆除は困難になり、根本的な対処が必要になるケースも少なくありません。

このような理由から、カイガラムシを見つけた時点で早めの対応を取ることが重要です。手遅れになる前に、こまめな観察と対策を心がけましょう。

重曹でカイガラムシを駆除するための注意点

- 重曹を使った駆除方法と注意点

- アルコールを使った駆除方法と注意点

- 酢を使った駆除方法と注意点

- 牛乳を使った駆除方法と注意点

- オルトランは害虫発生後に駆除するわけではない

- 駆除のタイミングと頻度について

- 薬剤を使わない駆除の方法

重曹を使った駆除方法と注意点

カイガラムシ対策として、重曹を使った方法は家庭でも手軽に実践できる自然派の駆除手段の一つです。農薬に頼らずに対処したい方にとっては、選択肢として検討する価値があります。

材料:

- 水:500ml

- 重曹:小さじ1(約5g)

- 中性洗剤:数滴(目安として2〜3滴)

手順:

- スプレーボトルに水500mlを入れる

- 小さじ1の重曹を加えてよく混ぜる

- 中性洗剤を数滴加え、さらによく振って混ぜる

- カイガラムシが付着している箇所に直接スプレーする

- 2〜6時間後に水で葉を軽く洗い流す(植物の種類に応じて調整)

この方法は、カイガラムシの体表や排泄物を弱アルカリ性の液で中和し、呼吸や吸汁活動を妨げることを狙ったものです。さらに、湿った表面がカイガラムシの住処になりにくくするという副次的な効果もあります。

- 初めて使用する際は、植物の一部で試してから全体に使用する

- 葉が薄い植物や弱っている株には使用を避けるか慎重に行う

- 週1回程度を目安にし、過度な頻度での使用は避ける

- 使用後は日差しが強い時間帯を避け、夕方など涼しい時間に行うと安心

- スプレー後は土壌に重曹が流れ込まないように注意する

- 直射日光の当たる場所での使用は葉焼けの原因になるため控える

このように、重曹は上手に使えば効果的な駆除手段となりますが、植物ごとの性質や使用条件に配慮しながら慎重に取り入れることが大切です。

アルコールを使った駆除方法と注意点

アルコールは、カイガラムシの体表を溶かして駆除するのに有効とされています。家庭でも簡単に手に入りやすく、即効性があるため、特に少数の発生時に使いやすい方法です。

まず用意するのは、濃度70〜80%の消毒用アルコールと、スプレーボトルまたは綿棒です。観葉植物や野菜類などに使う場合には、薬品の強さによる影響を抑えるために注意が必要です。

- スプレーで散布する場合

→ カイガラムシに直接アルコールを吹きかける

(葉や茎全体ではなく、虫のみにピンポイントで) - 綿棒を使う場合

→ アルコールを染み込ませた綿棒で、虫をこすり取るようにして駆除する

- 葉が薄い植物では薬害の恐れがあるため、事前に目立たない部分で試す

- 高温時や直射日光下での使用は葉焼けの原因になるため避ける

- 繰り返し使うことで植物に負担がかかる可能性があるため、連続使用は控える

- 子どもやペットが触れる環境では、処理後の安全管理を徹底する

- 観葉植物など室内環境では、換気を十分に行う

アルコールを使うことで素早くカイガラムシを駆除できる一方、植物への負担も考慮しながら慎重に行うことが大切です。特に室内植物など、環境によっては他の方法と併用するのも効果的です。

酢を使った駆除方法と注意点

酢には強い酸性の性質があり、カイガラムシの表面を溶かしたり、脱水作用によって弱らせる効果があります。市販の殺虫剤を使いたくない人や、ナチュラル志向の方に選ばれやすい方法です。

ただし、植物にとっても刺激が強いため、使用にはいくつかの注意が必要です。以下に酢を使った駆除の手順と注意点を詳しくまとめます。

- 食用酢(穀物酢や米酢)を水で1:1に希釈する

- スプレーボトルに入れ、カイガラムシに直接吹きかける

- 酢がかかった部分が乾いた後、水で洗い流すと植物への負担が軽減される

- 発生が多い場合は、綿棒などで丁寧にこすりながら駆除すると効果が高まる

- 1〜2週間に1度のペースで繰り返し行うと予防にもつながる

- 原液を直接使用すると、葉や茎に深刻なダメージを与える恐れがある

- 酢特有のにおいが強いため、室内では換気を徹底する

- 酢を使用した直後は葉焼けのリスクがあるため、直射日光を避ける必要がある

- 酢の使用後、植物が元気をなくすようであればすぐに中止することが重要

- 植物によっては酢との相性が悪いものもあるため、事前に一部で試すことが推奨される

このように、酢を使った駆除は自然な方法である一方、植物へのリスクもあるため慎重な対応が求められます。安全に使うためには、濃度の管理や使用後のフォローが欠かせないので注意してください。

牛乳を使った駆除方法と注意点

カイガラムシ対策として、牛乳を使う方法は比較的手軽で試しやすい手段のひとつです。ただし、効果や注意点を正しく理解してから使うことが大切です。

まず、牛乳による駆除の基本的な考え方は、膜を作ってカイガラムシの呼吸を妨げ、窒息させるという仕組みです。これにより、成虫や幼虫の活動を抑えることができます。

- スプレーの作り方

牛乳と水を1:1の割合で混ぜて、霧吹きボトルに入れます。無調整牛乳を使うのが理想的です。 - 散布方法

カイガラムシが付いている部分に、たっぷりとスプレーします。葉の裏や茎の付け根など、見落としやすい箇所も丁寧に行うと効果的です。散布後は数時間おいてから、水でしっかり洗い流してください。

- 散布したまま放置すると、牛乳が腐敗して異臭を放つ可能性がある

- 特に夏場は傷みやすいため、使用後の洗い流しは忘れずに行う

- カビの原因にもなるため、室内植物には不向きな場合がある

- 効果は一時的であるため、繰り返しの処理が必要

オルトランは害虫発生後に駆除するわけではない

どこでも入手しやすいオルトランですが、粒、粉、スプレータイプの3種類あります。違いは箱を見ると分かりますが、使う植物(果樹や草花、野菜など)によって使い分けることが出来ますので、どんな植物に使いたいかによって種類を選ぶ必要があります。

オルトランは、浸透移行性をもつ殺虫剤で、植物全体に成分が行き渡る特性があります。これは直接害虫に吹き付けるわけではなく、葉っぱや根に吸い上げてもらって害虫がつく予防をするものです。

そのため、発生後に駆除のために使うのではなく、予防目的で使うのがおすすめです。こちらの動画で各種類のオルトランの使い方を詳しく説明されていますので、興味のある方は見てみてくださいね。

駆除のタイミングと頻度について

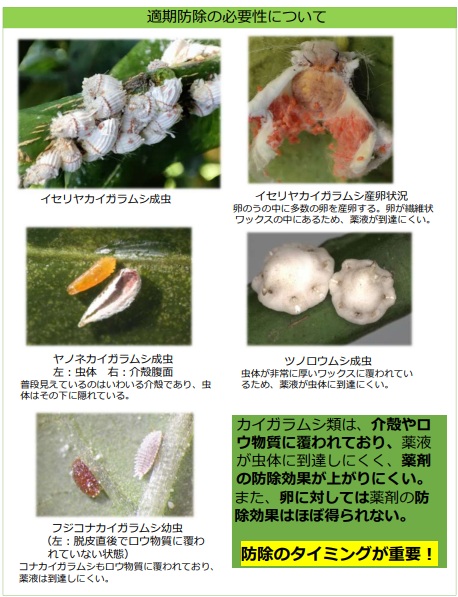

カイガラムシの駆除を成功させるには、タイミングと頻度が非常に重要です。発生に気づいたときだけ対応するのではなく、ライフサイクルを理解したうえで、計画的に行動することが効果を高めるポイントになります。

駆除に最適なタイミングとは

カイガラムシは種類にもよりますが、春から秋にかけて活発に活動します。特に「孵化直後の幼虫」は移動性が高く、体も柔らかいため、薬剤や物理的な対処の効果がもっとも出やすい段階です。

したがって、5月〜7月頃と9月頃が、多くの種類において駆除の適期とされます。植物の葉や茎に白っぽい粉や小さな点が見えたら、早急に確認しましょう。

駆除の頻度について

一度の処理では完全な根絶は難しいことが多く、定期的な確認と繰り返しの駆除作業が必要です。以下のようなスケジュールが理想的です。

初回処理後、1〜2週間後に再確認と再処理

その後、月に1回程度のチェックと必要に応じた処理

薬剤を使用する場合は、製品の説明書に従った間隔を守ることが大切です。

過剰に使うと植物への負担が大きくなり、逆効果になる場合もあります。

季節ごとの注意点

春〜夏:活動が活発になるため、特に念入りにチェック。

秋:気温が下がる前の最終対策の時期として重要。

冬:成虫や卵の越冬に備えて、落葉時や剪定時に発見しやすくなります。放置を避けるための最後のチャンスです。

このように、駆除のタイミングと頻度を意識することで、効果的にカイガラムシを減らすことができます。継続的な観察と予防的対策が、被害の再発を防ぐ鍵になります。

薬剤を使わない駆除の方法

薬剤を使用せずにカイガラムシを駆除したい場合、物理的な手段や身近なものでの対処が有効です。特に家庭の観葉植物や野菜など、安全性を重視したい場面では、こうした方法が適しています。

歯ブラシや綿棒でこすり取る

もっとも基本的で確実性のある方法が、歯ブラシや綿棒を使ってカイガラムシを直接こすり取ることです。この方法は、薬剤を使いたくない小さな子どもやペットのいる家庭でも安全に行えます。

- 柔らかめの歯ブラシや濡らした綿棒を使う

- 茎や葉の裏などにいる個体を優しくこすって落とす

- 取り除いたあとはその部分を濡れた布で軽く拭くとより清潔に保てます。

強めの水流で洗い流す

屋外の植物であれば、シャワーやホースの水圧で虫を吹き飛ばす方法もあります。

- 葉や枝を傷めない程度の水圧に調整する

- 可能であれば、朝や日中に行い、植物が濡れたままにならないよう注意

- 水で流した後は、葉の裏や茎の根元などに再び付着していないか確認を忘れずに

ただし、一時的には数が減っても再発する可能性があるため、定期的なチェックが前提となります。

枝の剪定

発生が集中している枝や葉を思い切って剪定することも、感染の拡大を防ぐ有効な手段です。

- 被害部分が限られている場合は早めの剪定で繁殖を抑制できる

- 剪定後は、切り口の消毒やごみの処分までしっかり行う

- 廃棄はビニール袋に密閉して処理する

こうしておけば、他の植物への伝染リスクを下げることができます。

薬剤を使わない駆除は、手間はかかりますが植物や環境にやさしい対策としてとても有効です。発見したらすぐ対応すること、そして日頃の観察を怠らないことが、再発防止につながります。

カイガラムシ駆除 重曹を使った効果的な対策まとめ

- カイガラムシは人の衣類や風で室内外に侵入する

- 購入した植物に卵が付着しているケースもある

- 卵は葉裏や枝の隙間など見えにくい場所に産みつけられる

- 白いフワフワした塊を目印にすると卵を見つけやすい

- 卵は春から初夏に多く見つかるため時期を意識する

- 幼虫は体が柔らかく薬剤の効果が出やすい

- 幼虫は自力で動くため駆除しやすいタイミングである

- 成虫になる前に幼虫を駆除することで繁殖を防げる

- 幼虫は1mm前後の楕円形で脚があり移動する

- 放置すると植物が弱り、すす病など二次被害も起きる

- 重曹スプレーは排泄物の中和や表面の乾燥に効果的

- 重曹は週1回の使用が目安で葉焼けに注意する

- アルコールは即効性があり綿棒での除去にも使える

- 酢は脱水効果があるが植物に刺激が強いため希釈が必要

- 牛乳は窒息を狙う方法であるが腐敗やカビに注意が必要