フンを見つけて「これって本当にヤモリのフンなの?」と不安になった方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「ヤモリ フン」と検索してたどり着いたあなたに向けて、フンの特徴や見分け方の写真付き解説、フンからうつる可能性がある病気のリスク、そして効果的な対策や掃除の仕方について詳しく紹介していきます。

ヤモリのフンを放置すると衛生面にも悪影響を及ぼすことがあるため、正しく理解して適切に対処することが大切です。

- ヤモリのフンの特徴と見分け方がわかる

- フンに含まれる病原菌によるリスクを知ることができる

- フンの正しい掃除方法と注意点が理解できる

- ヤモリのフン対策として有効な侵入防止策がわかる

ヤモリのフン 特徴と見分け方

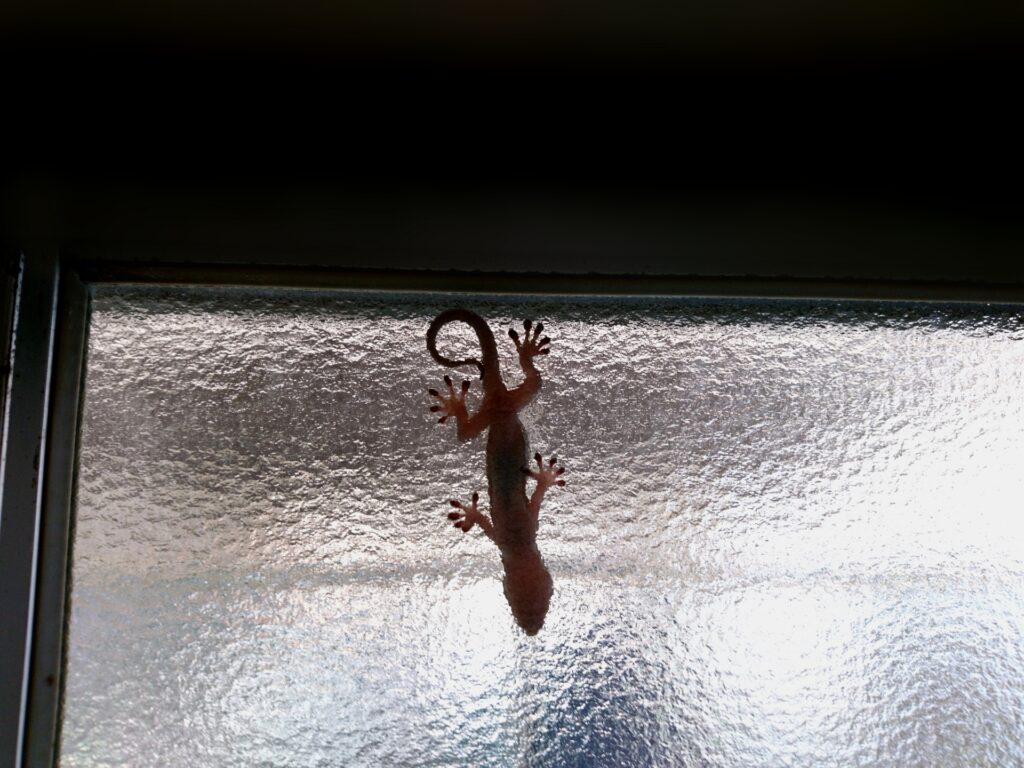

- ヤモリのフンの写真

- ヤモリのフンを見分けるチェック項目

- ヤモリはなぜ同じ場所にフンをするのか

ヤモリのフンの写真

ヤモリのフンにはいくつかの独特な特徴があり、他の動物のフンと見分ける際に役立ちます。特に住宅周辺でフンを見かけた場合、それがヤモリによるものかどうかを判断するためには、形状や色、サイズをよく観察することが大切です。

まず見た目の特徴として、ヤモリのフンは5〜10mm程度の小さなサイズで、細長い棒状または粒状の形をしています。フンの色は黒〜こげ茶色が多く、食べた餌によって若干の変化があります。これは主に昆虫を食べているためで、虫の成分が消化されて黒っぽい色合いになることが一般的です。

もう一つの大きな特徴は、フンの先端または側面に見られる白い部分です。この白い塊は「尿酸」と呼ばれるもので、ヤモリが尿を液体ではなく固形で排出するためにできるものです。爬虫類や鳥類に見られる特有の排泄形態であり、ヤモリのフンを見分ける際の決定的なポイントとなります。

ただし、鳥のフンにも同様の白い尿酸が含まれるため、見分けがつきにくいこともあります。その場合は、フンの大きさや落ちている場所を手がかりにすると良いでしょう。

ヤモリのフンは壁際や窓の桟、ベランダの隅など、垂直な場所や高い位置に集中して見られることが多く、こうした点も判断材料になります。

このように、ヤモリのフンは「小さい」「黒っぽい」「白い塊がある」といった明確な特徴を持っており、発見時には注意深く観察することで正確に識別できます。

ヤモリのフンを見分けるチェックポイント

ヤモリのフンを写真で見分けるには、いくつかの特徴的なポイントを押さえる必要があります。見た目が似ているフンと混同しないためにも、具体的なチェック項目を確認しておくと安心です。

写真だけでは判断がつかないこともありますので、複数の特徴を組み合わせて判断することが大切です。例えば、「白黒の2色構成」「細長い棒状」「高所にある」といった条件がそろっていれば、ヤモリのフンである可能性が高いでしょう。

✅ 白と黒の2色構成になっているか

→ 白い部分(尿酸)と黒〜茶色のフンが一体になっているかを確認

✅ サイズは5〜10mm程度か

→ 極端に大きい場合は他の動物(ネズミ・鳥など)の可能性あり

✅ 棒状または紡錘形をしているか

→ 丸いフンや不規則な形のものは別の生物の可能性あり

✅ 表面にツヤやなめらかさがあるか

→ 表面がガサガサしていないかチェック

✅ 高所や壁際、窓枠などに落ちていないか

→ ヤモリは壁や天井を移動するため、高い場所での発見が多い

✅ 同じ場所に繰り返し落ちていないか

→ ヤモリはフンを同じ場所にする習性がある

✅ 昆虫の羽や殻が混ざっていないか

→ ヤモリは昆虫を食べるため、フンにその痕跡があることがある

✅ 周囲に虫の死骸やヤモリの痕跡がないか

→ 他に虫が多い環境であるかも確認すると判断材料になる

このように、写真でヤモリのフンを見分ける際は、色、形、サイズ、そして落下場所の4点をチェックすることで、より正確に判断できます。

ヤモリはなぜ同じ場所にフンをするのか

ヤモリが同じ場所にフンをするのは、縄張り意識と安全性を重視する本能が関係しています。これは習性として知られており、複数の理由が絡んでいます。

縄張り意識によるマーキング

ヤモリは自分のテリトリーを持ち、そこに他のヤモリが入らないようにする本能があります。フンはその縄張りを示すサインとして使われることがあり、「ここは自分の場所だ」と主張するために、同じ場所にフンを繰り返しする傾向があります。

安全な場所で排泄したい本能

ヤモリは非常に臆病な性格のため、敵に襲われにくい「安全な場所」でしか排泄しない傾向があります。一度「安全」と判断した場所は、以降も継続して使われる可能性が高く、同じ場所がフンだらけになることもあります。

決まった移動ルートがある

ヤモリは、毎日ランダムに動くわけではなく、決まったルートで移動することが多い生き物です。その途中に「排泄しやすい場所」があると、そこが習慣的にフンをするポイントになります。

周囲の環境条件に左右される

フンを同じ場所にするかどうかは、湿度・光・温度といった環境要因にも影響されます。

暗くて静か、風通しの少ない場所は、ヤモリにとって「安全なフンポイント」になりやすいのです。

以上の習性のせいで、同じ場所にフンが溜まりやすく、掃除を怠ると悪臭や病原菌の発生源になります。特にベランダや玄関など、人が頻繁に使う場所でこの現象が起きると、不快感が増す要因となります。

ヤモリのフンの掃除や対策方法

- ヤモリのフンからうつる病気に注意

- ヤモリのフンの掃除の仕方と注意点

- ヤモリのフンの対策は侵入防止がカギ

- フンを減らすためにはヤモリが好む環境を見直す

ヤモリのフンからうつる病気に注意

ヤモリのフンには、見た目にはわからない病原菌が含まれていることがあります。中でも注意すべきは、サルモネラ菌やカンピロバクター菌などの細菌です。

これらは食中毒を引き起こす原因として知られており、誤って吸い込んだり、触れた手で口や目に触れることで体内に入る可能性があります。

このような細菌が体内に入ると、発熱、腹痛、下痢、嘔吐などの症状が出ることがあります。特に高齢者や乳幼児、免疫力の弱い人は感染リスクが高まるため、フンの扱いには十分な注意が必要です。

また、ヤモリのフンが乾燥して粉塵化すると、空気中に舞いやすくなります。この状態で吸い込んでしまうと、呼吸器に悪影響を及ぼすおそれもあるため、フンの掃除をする際にはマスクと手袋の着用が基本です。

アレルギー体質の人の場合、フンに含まれるタンパク質が刺激となってくしゃみや咳、目のかゆみなどの症状を引き起こすこともあります。少量でも体に反応が出るケースがあるため、直接触れるのは避けましょう。

ヤモリ自体は人を襲うことはありませんが、フンの取り扱いを誤ると健康に影響を及ぼす恐れがあります。安全な処理方法を徹底し、住環境を清潔に保つことが大切です。

ヤモリのフンの掃除の仕方と注意点

ヤモリのフンを安全かつ衛生的に掃除するには、いくつかの手順と注意点を押さえておく必要があります。フンは見た目が小さくても、細菌やアレルゲンが含まれていることがあるため、適切な処理が求められます。

まず掃除に取りかかる前に、マスクとゴム手袋を着用してください。乾燥したフンは粉塵となって空気中に舞う可能性があるため、吸い込まないように予防策が必要です。

次に、掃除の手順としては以下のようになります。

- フンの位置を確認する(壁際や家具の裏、窓際などに多い)

- ティッシュや使い捨てペーパーでフンを包み取り除く

- 回収したペーパーはビニール袋に密閉して捨てる

- フンのあった場所を消毒液やアルコールスプレーでしっかり拭き取る

- 掃除後は、手袋を外し、手を石鹸でよく洗う

注意点としては、水拭きだけでは不十分という点です。フンに含まれる細菌は水では落ちないことがあるため、除菌効果のあるスプレーや拭き取り液を使用することが望ましいです。

また、掃除に使用した道具や布は使い捨てにするか、他の用途と区別して管理するようにしましょう。共有スペースでの掃除の場合、周囲に人がいるときは換気をしながら静かに作業するのがベストです。

このように、ヤモリのフンは小さくても衛生リスクを含んでいます。正しい掃除手順と注意点を守ることで、健康被害を防ぎながら安全に対処することができます。

ヤモリのフンの対策は侵入防止がカギ

ヤモリのフンによる悩みを根本的に解決するには、ヤモリが家に入ってこないようにする「侵入防止」が最も効果的です。いくら掃除をしても、ヤモリが再び侵入すれば同じ場所にフンをされる可能性が高くなります。

家の隙間をチェック

ヤモリは1cm程度の小さな隙間からでも入り込むことができるため、換気口、エアコンホースの穴、網戸の破れなどは注意が必要です。こうした箇所には隙間テープや防虫パテを使って物理的に封鎖しましょう。

餌の害虫を駆除

ヤモリはゴキブリや小さな虫をエサにしているため、室内や家の周辺に害虫が多いと、それを目当てにヤモリが寄ってきます。定期的な掃除や殺虫剤の使用で、害虫の発生を抑えることがヤモリ対策にもつながります。

屋外のライトを見直す

特に屋外の照明は虫を引き寄せやすく、その虫を追ってヤモリが集まりやすくなります。LEDライトなど、虫が寄りにくい照明への切り替えを検討するとよいでしょう。

このように、ヤモリのフンに悩まされないためには、侵入を防ぐ対策が基本になります。物理的な遮断、エサとなる害虫の排除、環境の見直しを組み合わせることで、フンの問題を大幅に軽減できます。

フンを減らすためにはヤモリが好む環境を見直す

ヤモリのフンを繰り返し見かけるようになったら、住環境自体を見直すことが効果的です。単に掃除をするだけでは、ヤモリが好む環境が整ったままでは根本的な解決にはつながりません。

不要物の撤去と整理整頓

庭やベランダ、玄関周辺にダンボールや古い植木鉢などが放置されていると、湿気や害虫を引き寄せ、結果的にヤモリにとって快適な生息地となってしまいます。風通しをよくし、ものを極力減らして、ヤモリが隠れる場所を減らすことが第一歩です。

屋内の清掃

台所やゴミ箱周辺は害虫が発生しやすく、それをエサにするヤモリが室内へ侵入する可能性が高まります。特に食品のカスや水回りの湿気は害虫の温床となるため、清掃と乾燥を心がけるようにしましょう。

このように住環境を見直すことで、ヤモリにとって魅力のない空間に変えることができます。フンの被害を減らすには、掃除だけでなく、ヤモリが寄りつきにくい家づくりが大切です。

ヤモリ フンの特徴と対策を総まとめ

- ヤモリのフンは5〜10mmほどで細長い形をしている

- 黒〜茶色のフンに白い尿酸が混じっていることが多い

- 高所や壁際などに落ちているケースが多い

- 同じ場所に繰り返し排泄する習性がある

- フンには昆虫の殻などが混ざることがある

- 鳥のフンと見分けるには大きさと落下位置が重要

- フンを写真で見分けるには複数の特徴を確認すべきである

- サルモネラ菌などの病原菌が含まれていることがある

- 乾燥したフンが粉塵化し吸い込むと健康被害の恐れがある

- アレルギー体質の人はフンのタンパク質で反応することがある

- 掃除はマスクと手袋をつけて除菌も行うのが基本である

- フンの処理後は使った道具の管理や処分も重要である

- ヤモリの侵入を防ぐには1cm未満の隙間もふさぐ必要がある

- 害虫を減らすことでヤモリのエサを断ち寄りつきにくくできる

- 屋外照明をLEDに替えることで虫の集まりを抑えられる