木酢液は、園芸や虫除け、消臭など多用途に使える自然由来の便利な液体ですが、使用前には注意点を理解しておくことが大切です。

特に「木酢液 デメリット」と検索している方の多くは、その強い臭いや、植物が枯れるといったトラブル、ペットへの影響などが気になっているのではないでしょうか。

この記事では、木酢液の臭いはいつまで残るのか、どんな場面で何に効くのか、虫除けに使う場合の濃度や濃度ごとの用途の違いなど、実際の使用シーンに合わせた情報を詳しく紹介します。

また、カメムシやねこ避けへの活用法、ペットボトルでの作り方、ダイソーで買える商品の実力、安全に使うための注意点まで、初めての方にもわかりやすくまとめました。

木酢液をうまく活用するためには、メリットだけでなくデメリットにも目を向けることが大切です。この記事を通じて、正しい使い方と対処法を知り、木酢液を安心して取り入れていきましょう。

- 木酢液の具体的なデメリットと原因

- 臭いや植物への影響など使用時の注意点

- 濃度ごとの用途と効果的な使い方

- ねこやペットに与える影響と安全対策

木酢液のデメリットを正しく理解しよう

- 木酢液の臭いは気になる?対策法も解説

- 臭いはいつまで続く?

- 木酢液で植物が枯れるって本当?

- 木酢液はねこ避けになる?

- ペットのねこに気をつけること

木酢液のデメリットまとめ

| デメリット | 内容 |

|---|---|

| 強い臭いがある | 独特な燻製のような匂いがあり、人によっては不快に感じることがあります。屋内使用には注意が必要です。 |

| 使用場所によっては植物に悪影響 | 濃度が高すぎると、植物の葉が傷んだり枯れてしまうことがあります。用途に応じた希釈が必要です。 |

| 動物(ペット)に刺激がある可能性 | 特に猫や犬は匂いに敏感なため、生活エリアでの使用には注意が必要です。 |

| 素材によってはシミになる | 白木やコンクリートなどに使用すると、変色やシミが残る可能性があります。試し塗りが推奨されます。 |

| 保存にやや注意が必要 | 日光や高温を避けた場所で保管しないと、劣化したり効果が落ちる場合があります。 |

| 効果の持続性が短め | 揮発しやすく、雨風などですぐに流れてしまうため、こまめな再塗布が必要になります。 |

| 品質にバラつきがある | 市販品の中には十分にろ過・静置されていない粗悪品もあり、選び方を誤ると安全性や効果に問題が出ることも。 |

上記の各デメリットの解説と解決方法を下記で順番にご説明していきますね。

木酢液の臭いは気になる?対策法も解説

木酢液は自然由来の成分で作られており、多くの用途に使える便利なアイテムですが、その「臭い」が苦手だと感じる人も少なくありません。特に屋内で使用する際には、この点に注意する必要があります。

木酢液の臭いは、例えるならば燻製や焦げた木のような強い煙のにおいです。これは、木材を炭にする際に発生する煙を冷却して抽出した液体であるため、どうしても独特な香りが残ります。この臭いは長時間持続することもあり、周囲に広がると衣類やカーテンなどに移ることもあります。

こうした臭いに対する対策としては、いくつかの方法があります。

| 使用場所を工夫 | 風通しの良い屋外や換気のしやすい環境で使用する。屋内で使う場合は窓を開けたり換気扇を回すことが有効。 | |

| 薄めて使う | 水で希釈することで臭いの強さを軽減可能。初めて使用する際は、少量から始めるのが安心。 | |

| 使用タイミングの工夫 | スプレー後すぐにその場を離れるなど、臭いが気になりにくいタイミングで使用するのが効果的。 | |

| 精製度の高い製品を選ぶ | 臭いが気になる場合は、臭いを抑えた「精製度の高い木酢液」を選ぶと使いやすい。多くのユーザーが臭いの軽減を実感。 | |

このように、木酢液の臭いは確かに気になることもありますが、使い方を工夫すれば不快感を大きく軽減することができます。正しい知識と適切な対処で、木酢液の便利さを活かしていきましょう。

臭いはいつまで続く?

木酢液を使った際に発生する独特な臭いが、どのくらいの期間続くのかは、使用場所や濃度、通気性などによって大きく変わります。

まず、屋外で使用した場合、木酢液の臭いは数時間から半日ほどで感じなくなることが多いです。風通しが良ければ、もっと早く消えることもあります。

一方で、屋内や密閉された空間で使った場合、においが1日以上残ることもあります。壁や布など吸着しやすい素材があると、そこに臭いが移り、数日間気になるケースもあります。

また、木酢液の濃度が高いほど臭いは強くなり、持続時間も長くなる傾向があります。逆に水で薄めて使用すれば、臭いの強さも持続時間も抑えられます。そのため、最初から強い濃度で使うのではなく、少量から試して様子を見るのが良いでしょう。

消臭対策としては、使用後に換気を徹底することが基本です。扇風機やサーキュレーターを使って空気を循環させるのも効果的です。布に染みついた場合は、洗濯や重曹を使った拭き取りを検討してください。

このように、臭いがいつまで残るかは条件によりますが、使い方と対策を工夫することで、日常生活への影響を最小限に抑えることが可能です。

木酢液で植物が枯れるって本当?

木酢液を間違った濃度で使用すると、植物が枯れてしまうことがあります。これは完全な誤解ではなく、使い方を誤ると逆効果になるという点で注意が必要です。

木酢液には有機酸や酢酸などの成分が含まれており、適切に薄めて使えば植物の病害虫予防や成長促進に役立ちます。ただし、濃度が高すぎると葉や根に強い刺激を与え、枯れる原因になってしまうのです。

例えば、以下のようなミスがよくあります。

- 原液のまま直接散布してしまう

- 希釈倍率を守らず、濃い液を繰り返し使用する

- 直射日光が強い時間帯に散布して葉焼けを起こす

一般的な目安としては、植物への散布には100~500倍に薄めたものを使用します。特に若い苗やデリケートな植物には、最初はさらに薄く希釈し、様子を見ながら調整するのが安全です。

このように、木酢液は便利な資材ではありますが、使い方を誤れば植物を弱らせてしまう可能性もあります。ラベルの指示を守り、まずは目立たない場所でテストしてから本格使用することをおすすめします。

木酢液はねこ避けになる?

木酢液は、ねこよけの目的でも一定の効果が期待できるアイテムです。ただし、使用には慎重さが求められます。

木酢液には独特の強い臭いがあり、このにおいがねこにとって不快な刺激となります。そのため、ねこが寄りつきたくない場所にスプレーすることで、近づかせない効果が期待できます。例えば、庭にフンをされる、花壇を荒らされるといったトラブルを避けたい場合に利用されることがあります。

使い方としては、以下のポイントを押さえると安全です。

- 原液は使用せず、水で4~8倍程度に薄めて使う

- 直接ねこにスプレーしない

- 雨で流れやすいため、天気に応じて定期的に再散布する

- ねこが触れやすい場所ではなく、周辺に吹きかける

ただし、すべてのねこに対して効果があるとは限らないのが実情です。木酢液のにおいに敏感に反応するねこと、あまり気にせず行動するねこがいるため、様子を見ながら調整していく必要があります。

さらに、過度な使用や高濃度での散布は、植物や土壌への影響、近隣へのにおいトラブルにつながることもあります。あくまで環境や状況に応じて、控えめに使うことが望ましい方法です。

ペットのねこに気をつけること

以下に「ねこを飼っている際方が木酢液を使用する際の注意点」を項目ごとに整理しました。

| 希釈濃度に注意する | 原液や高濃度の木酢液は刺激が強く、ねこの体に悪影響を与える可能性があります。使用する際は10倍以上に薄めるのが安心です。 | |

| ねこの動線にかからないようにする | 散布する場所は、ねこがよく通る場所や寝る場所を避けるようにしましょう。毛づくろいで誤ってなめてしまう可能性もあるため注意が必要です。 | |

| 使用後の換気を徹底する | 臭いに敏感なねこにとって、木酢液のにおいは強すぎる場合があります。屋内で使用した後は必ず十分に換気を行いましょう。 | |

| 様子を観察する | 使用後にねこがいつもと違う様子を見せた場合(くしゃみ、元気がない、よだれを垂らすなど)は、すぐに使用を中止し獣医師に相談してください。 | |

市販されている木酢液の中には、下記商品のようにペットシャンプーにも使えると記載されたものもあります。可能であればそういったタイプを選ぶと安心です。

日本漢方研究所純粋木酢液 320ml

木酢液 デメリットと注意点を知って使う

- 木酢液は何に効く?代表的な効果と用途

- 木酢液でカメムシは撃退できるのか

- 虫除けに使う場合の濃度の目安とは

- 濃度ごとの用途の違いをチェック

- ペットボトルでの作り方と注意点

- ダイソーの木酢液でも効果ある?

- 使用前に確認すべき木酢液の注意点

- 木酢液の選び方

木酢液は何に効く?代表的な効果と用途

木酢液は天然由来の成分を含んだ液体で、さまざまなシーンで活用されています。以下に主な用途とその効果をわかりやすくリストでご紹介します。

- 虫除け・防虫対策

→ 蚊・ゴキブリ・カメムシなどの忌避に効果あり。庭やベランダにスプレーするのが一般的です。 - 植物の育成サポート(園芸)

→ 土壌の微生物を活性化し、根の成長を促す働きがあります。適切に希釈して使用します。 - 消臭対策

→ 生ゴミ・ペット周辺・靴箱などの臭いに。スプレーして使用することで臭いを抑える効果があります。 - 抗菌・除菌効果

→ 雑菌の繁殖を抑える作用があり、キッチンやトイレなどの掃除にも使われています。 - 防カビ対策

→ 木材や畳など湿気が気になる場所に使用されることもあります。

このように木酢液は、家庭の中でも屋外でも多用途に使える便利なアイテムです。ただし、濃度や使い方を誤ると効果が薄れたり、逆効果になることもあるため、使用前には必ずラベルや説明を確認するようにしましょう。

木酢液でカメムシは撃退できるのか

木酢液は、独特な煙のような臭いを持っており、この臭いを嫌がる虫が多いことから、カメムシ対策として一定の効果があるとされています。

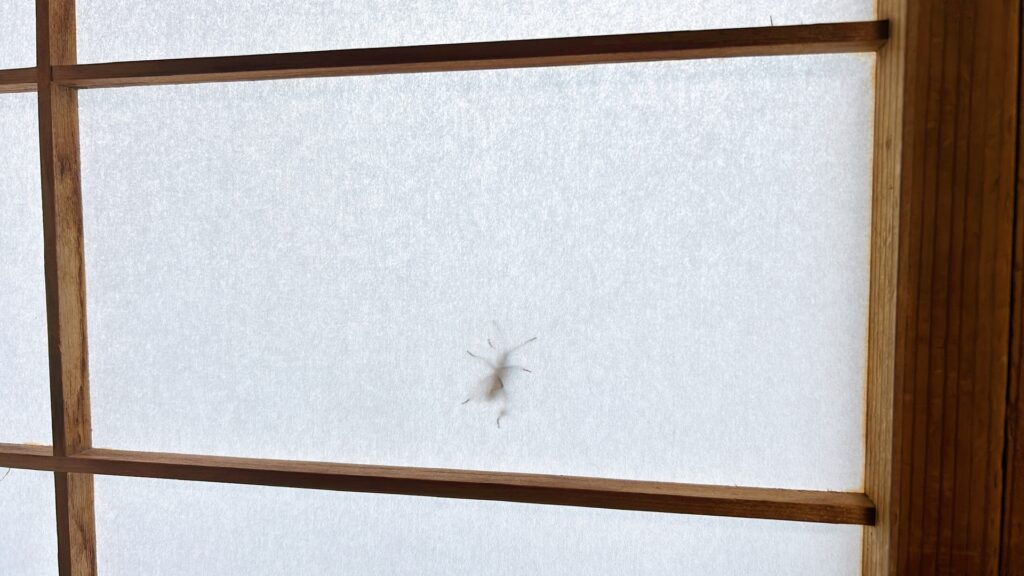

実際、カメムシは強い臭いに敏感なため、木酢液を使って侵入や接近を防ぐことが期待できます。特に、ベランダや窓の周辺、外壁など、カメムシがよく集まる場所に木酢液をスプレーすることで、近寄りにくくなります。

ただし、木酢液には即効性のある「殺虫効果」はありません。あくまで「忌避(きひ)効果」、つまり寄せつけないための手段としての役割になります。そのため、カメムシがすでに室内に入ってしまっている場合は、物理的に取り除く必要があります。

また、使用時のポイントとして、木酢液の臭いは人によって不快に感じることがあるため、風通しのよい屋外での使用が推奨されます。希釈の濃度も重要で、濃すぎると植物や素材に影響を与える可能性もあるため、説明書きに沿った適切な使い方が求められます。

このように、木酢液はカメムシを寄せつけたくない場所への予防的な対策として使うと効果的です。定期的な散布や環境に応じた使い方を心がけることで、より高い効果が期待できるでしょう。

虫除けに使う場合の濃度の目安とは

木酢液を虫除けとして使う際は、希釈の濃度が非常に重要です。濃すぎると臭いが強くなりすぎたり、植物や周囲の環境に悪影響を与えることがあるため、使用目的に合った適切な濃度で使う必要があります。

| 使用場所・目的 | 推奨濃度(希釈倍率) | ポイント |

|---|---|---|

| 屋外(庭やベランダ)で虫の侵入を防ぐ | 10倍〜20倍 | やや濃いめの濃度で高い虫除け効果を狙う |

| 植物周辺 | 300倍〜500倍 | 植物への影響を抑えるため、優しい濃度に。 野菜に使う場合には1000倍から様子を見てください。 |

| 人やペットの動線にかかる場所 | 30倍〜50倍 | 安全性を考慮し、刺激の少ない濃度に |

初めて使う際は目立たない場所でテストして、周囲への影響がないか確認するのが安心です。特に塗装面やプラスチック素材は変色や傷みの原因になることがあるため、注意が必要です。

このように、虫除けとして木酢液を活用するには、使う場所と目的に応じた濃度の調整がカギになります。安全に配慮しながら、定期的に散布することで、虫の寄り付きにくい環境を作ることができます。

濃度ごとの用途の違いをチェック

木酢液は、使用する濃度によって目的や効果が大きく変わるのが特徴です。場面に応じて適切な濃度に希釈することで、安全かつ効果的に活用できます。

以下に、濃度ごとの代表的な用途を一覧で紹介します。

| 希釈倍率 | 用途 |

|---|---|

| 原液(希釈なし) | ・害虫が集まりやすい箇所へのピンポイント散布 ・木材の防腐処理(ただし臭いが強く残ります) |

| 10倍希釈(木酢液1:水9) | ・カメムシや蚊など虫が多い場所の虫除け ・玄関まわり、ベランダ、網戸へのスプレー |

| 20〜30倍希釈 | ・植物の周辺での虫除け ・ペットのトイレ周辺の消臭(様子を見ながら使用) |

| 50倍希釈 | ・植物の葉面散布(病害虫予防目的) ・犬や猫が近づくのを防ぎたい場所に優しく使いたいとき ・ペットの生活エリアでのニオイ対策 |

| 100倍希釈以上 | ・土壌改良や植物の活性化に使う場合 ・水やり感覚で土壌に混ぜ込む活用法 |

このように、木酢液は濃度を調整することで幅広い使い方が可能になります。ただし、濃度が高いと刺激や臭いが強くなるため、使う環境や対象に合わせて慎重に選ぶことが大切です。

特に植物やペットがいる場所では、必ず目立たない箇所でテストしてから本格的に使用するようにしましょう。

ペットボトルでの作り方と注意点

木酢液は、市販のスプレーボトルでも使えますが、ペットボトルを使った手作りスプレーも手軽でおすすめです。コストを抑えたい方や、使い切りで衛生的に使いたい場合に向いています。

以下の手順で作成できます。

ペットボトルスプレーの作り方

・500mlの空のペットボトル

・水道水(または精製水)

・木酢液

・霧吹き用スプレーヘッド(100円ショップなどで購入可能)

1.希釈する

・目的に応じて木酢液を薄めます(例:虫除けなら10倍、植物なら30~50倍など)

・500mlの水に対して、10倍希釈なら木酢液を約50ml加えます

2.混ぜる

・キャップを閉めて軽く振り、全体がよく混ざるようにします

・必要に応じてラベルを貼り、用途や濃度を記載しておくと便利です

3.スプレーヘッドを装着

・スプレーヘッドをしっかり装着し、完成です

・直射日光の当たらない場所で保管しましょう。特に夏場は高温により品質が変化することがあります。

・長期保存は避けるようにし、2週間~1か月以内に使い切るのが安心です。

・使用後はスプレーヘッドに残った液が詰まらないよう、水で軽く洗い流しておくと長持ちします。

・ペットや小さな子どもの手の届く場所には置かないようにしてください。

このように、身近な材料だけで簡単にスプレーを作れる一方で、濃度管理と保管方法には細心の注意を払いましょう。

ダイソーの木酢液でも効果ある?

ダイソーなどの100円ショップで販売されている木酢液も、適切な場面で使えば一定の効果が期待できます。ただし、価格が安い分、品質や濃度には差があることも理解しておく必要があります。

まず、木酢液の効果は「原料の質」と「製造方法」によって左右されます。高品質な木酢液は、煙を冷却・蒸留して得られたもので、有効成分の含有量が安定しています。

一方で、100円ショップの木酢液はコストを抑えているため、成分が薄かったり、添加物が含まれているケースもあります。そのため、使い方には少し工夫が必要です。

例えば……

- 植物への散布や虫除けに使う場合は、通常よりもやや濃いめに希釈して様子を見る

- 臭いによる効果(ねこよけ・カメムシ対策など)を期待するなら、狭い範囲でピンポイントに使う

また、パッケージに成分や原料の表示があるか確認することも大切です。木酢液と記載されていても、実際には希釈液だったり、別の成分が加えられている製品もあるためです。

まとめると、ダイソーの木酢液も使い方次第では効果がありますが、目的に合った濃度や品質かを見極めることが重要です。

本格的に広範囲へ使いたい場合や植物に使用する場合には、園芸店や専門店で販売されている高純度の製品を検討するのも一つの方法です。

使用前に確認すべき木酢液の注意点

木酢液を安全かつ効果的に使うためには、使用前の注意点をしっかり確認することが大切です。天然由来の成分ではありますが、間違った使い方をするとトラブルの原因になることもあります。

以下に、木酢液を使用する前にチェックしておきたい主な注意点をリストでまとめました。

- 使用目的に合った濃度に薄めること

虫除けや植物への散布、動物よけなど用途により適した希釈倍率があります。 - 植物や土壌への影響を確認すること

高濃度のまま使うと植物が枯れたり、土壌のバランスが崩れることがあります。 - 金属や白木にかけないこと

変色や腐食の原因になるため、対象物の材質には注意が必要です。 - 強い臭いによる近隣トラブルに配慮すること

特に住宅地では使用のタイミングや場所を考慮しましょう。 - ペットや小さな子どもがいる場所では使用を控えること

誤って触れたり口に入れたりしないよう、安全な場所で使用・保管することが大切です。 - スプレー容器やペットボトルの素材を確認すること

長期間の保存には向かない素材もあるため、劣化しやすい容器は避けましょう。 - 初めて使う場合は目立たない場所で試すこと

植物や環境への影響を確認するために、まずは少量でテストしてみるのがおすすめです。

このような点に気をつけることで、木酢液をより安心して活用することができます。使用前の準備を怠らず、上手に取り入れていきましょう。

木酢液の選び方

木酢液を選ぶ際は、「原材料」「品質」「静置期間」といったポイントに注目することで、安全かつ効果的に使える製品を見極めやすくなります。以下にそれぞれの項目について詳しく解説します。

原材料をチェックする

木酢液は、広葉樹や針葉樹の木材を炭化する過程で発生する煙を冷却・液化して作られます。このとき使用される木材の種類が品質や香り、効果に影響を与えます。

安価な商品の中には建築廃材を原材料として作られているものもあり、重金属や防腐剤の成分が残ってしまっている場合もあります。商品ラベルに原材料の記載がないものはできるだけ避け、「天然木100%使用」や「農薬不使用」などと明記された製品を選ぶと安心です。

品質(沈殿物や色)をチェックする

品質を見分ける際には、液体の色や透明度、沈殿物の有無も重要な判断基準となります。

・色が黒すぎない

茶色〜薄黄色で、透明度のあるものは精製度が高く、においも抑えられていることが多いです。

・沈殿物が少ない

白や黒の沈殿物が多く見られる場合、精製が不十分な可能性があります。できるだけ沈殿物が少ない製品を選ぶことで、植物への刺激やにおいの強さを抑えられます。

原液の透明度が高い程高品質とされる木酢液。しかし透明度を高くするために蒸留している商品もあり、蒸留すると不純物と一緒に有効成分も無くなってしまっている可能性があります。選ぶ際には蒸留していない商品を選ぶという方法もありますよ。

静置期間が長いものを選ぶ

木酢液は製造後すぐには使えず、数か月~半年ほど静置して安定させる工程が必要です。この静置期間をしっかり設けることで、有害な成分や強すぎるにおいを取り除き、植物や動物への安全性が高まります。

・静置期間が3か月未満の製品は、刺激が強く残っている場合があります。

・「半年以上静置」や「1年以上熟成」などと記載されている製品は、品質管理が丁寧で安心です。

このように、原材料の種類、精製の状態、そして静置期間の長さを確認することで、自分の用途に合った木酢液を見つけやすくなります。特に初めて使う場合は、蒸留タイプや静置済みと明記された製品を選ぶと失敗が少なく安心です。

木酢液 デメリットを正しく知り安全に使うためのまとめ

- 燻製のような強い臭いがあり好みが分かれる

- 屋内使用では臭いがこもりやすいため換気が必要

- 原液や高濃度使用で植物を傷める可能性がある

- 猫や犬などペットにとって刺激となることがある

- 散布場所によっては素材にシミや変色が残る

- 強い臭いが衣類やカーテンに移ることがある

- 揮発しやすく雨や風ですぐに効果が薄れる

- 高温多湿や直射日光で品質が劣化しやすい

- 製品によって品質や濃度にばらつきがある

- 静置期間が短い製品は刺激が強く残りやすい

- 蒸留タイプは有効成分が失われていることがある

- 不純物が多い木酢液は植物や土壌に悪影響を与えることがある

- 使用時には濃度調整と事前のテストが不可欠

- 強い臭いが近隣トラブルの原因になることもある

- ペットや小さな子どもがいる環境では使用場所に注意が必要